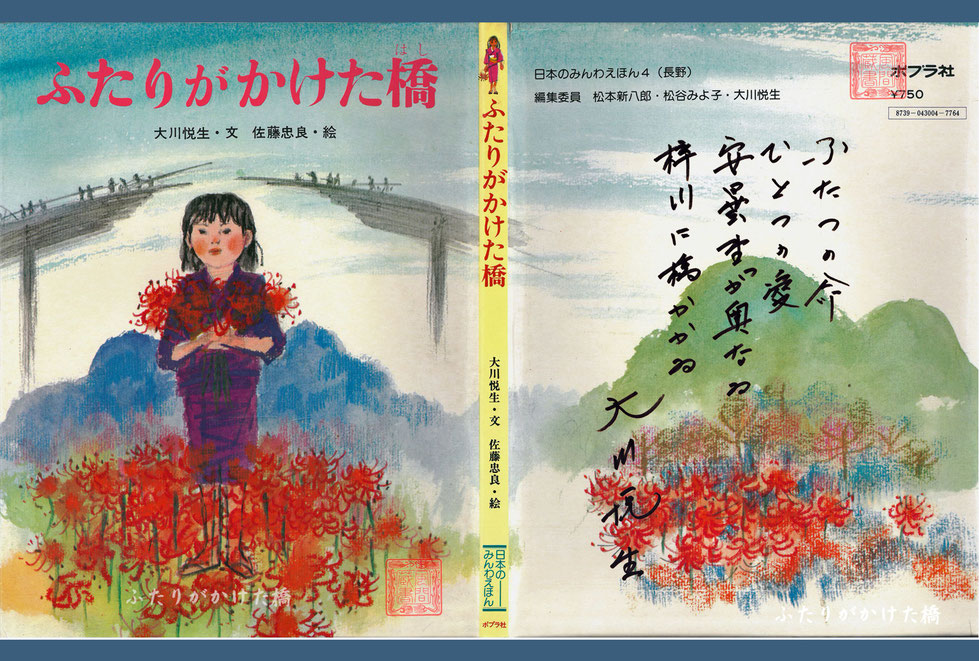

ふたりがかけた橋・佐藤忠良 絵

文・大川悦生

絵・佐藤忠良

日本のみんわえほん4 1975年 7 月 発行

発行所 ポプラ社

この物語は長野県安曇野の梓川にかかる橋のお話である。

この橋は雑仕橋とも、雑炊橋、雑食橋、雑司橋とも云われてきた。

歴史は古く、平安時代に遡ることが出来る。

信州の山奥の山々を縫うように流れる「梓川」は、谷底に流れる急流である。

切り立った両岸から橋をかけることは容易なことではなかった。

そこで考え出されたのが「刎橋 はねばし」の工法であった。

参考「信濃奇勝録 雑食橋」

佐藤忠良はこの絵本に素晴らしい絵を描いていて、より一層読み応えがある。

児童文学作家の大川悦生(おおかわ えっせい)は後書きで、次のように述べている。

ひとつの愛の民話 大川悦生

なぜ日本には子どもたちへかたれるような“愛の民話”がとぼしいのだろう?

各地の伝説をみると、恋をかたった伝説はけっしてすくなくないけれど、たいていはたされないままの悲劇的な話でおわっている。

風雪にたえぬいてみごとに結ばれた強い愛や、そのあいだになにか大きなものをきずきあげたという物語をこそ、子どもたちにも伝えたい――そう私はかんがえてきた。

そんなとき、いつも心にうかんだのが信州安曇の梓川にかかる『雑仕橋ぞうしばし』(雑食橋・雑炊橋とも書く)のささやかな伝説である。

いまは鉄骨でつくられ、いぜんのおもかげはなくなってしまったけれど、かつては“はね木”をせりださせてかけためずらしい橋で、飛騨道の要所としても知られた。

その昔、梓川の谷にへだてられ、あうことのできなかった娘と若者とが、長いあいだ雑仕などしてたくわえをつくり、ここに橋をかけて結ばれたいう。

しかし、古い本には岩女(いわじょ)という女性が村人たちの難儀をみかねて、苦労のあげくにかけたとしか書いていない。

それが、いつのまにか谷川のむこうに許婚者(いいなづけ)があったのに橋がなくてわたれないからと説明され、やがてまた、ふたりが恋をしあってというふうにかたりかえられてきたようである。

伝説にも歴史があった。

ひとびとの心のなかで、“献身の美談”から“愛の民話”へと成長してきた。

そこで、私は伝説上の地名や人名や地域方言にこだわらず、ふるさとの心の物語として、ほとんど創作にちかいかたちで作品化した。

このような愛の民話がもっとたくさん日本にそだつことをねがいながら。

彫刻家であり絵本作家でもある佐藤忠良先生には、真冬の『雑仕橋』へいっしょにスケッチに行っていただき、安曇地方の郷土史家、横山篤美さんのお話をきいたりもした。

ここであつくお礼もうしあげます。