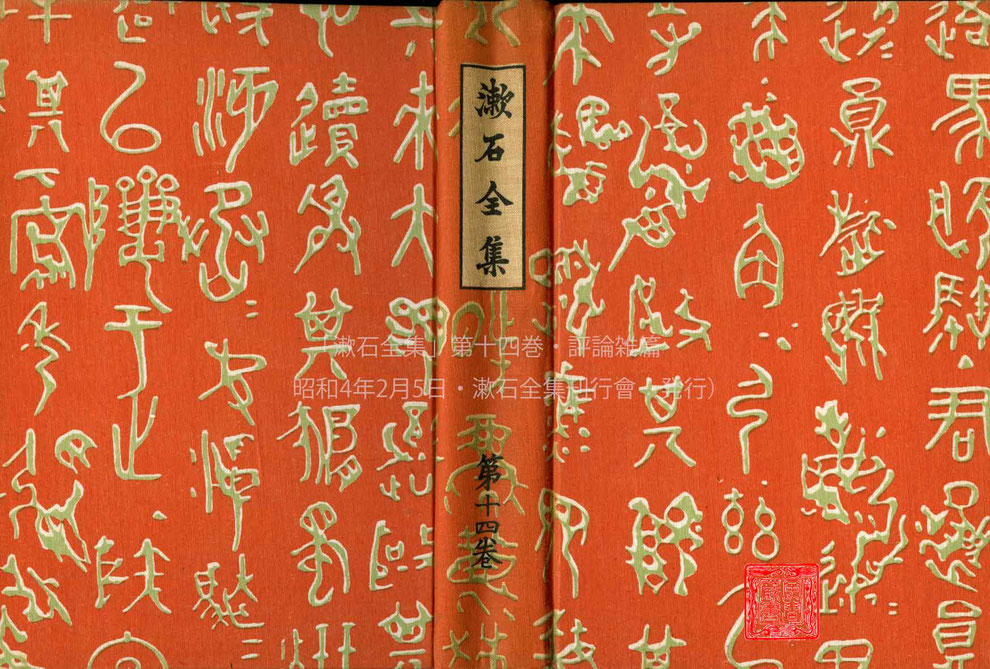

(漱石全集第十四巻403~405頁「入社の辭」より)

入社の辭 夏目漱石

大學を辭して朝日新聞に這入つたら逢ふ人が皆驚いた顔をして居る。中には何故だと聞くものがある。大決斷だと褒めるものがある。大學をやめて新聞屋になる事が左程に不思議な現象とは思はなかつた。余が新聞屋として成功するかせぬかは固より疑問である。成功せぬ事を餘期して十餘年の輕路を一朝に轉じたのを無謀だと云つて驚くなら尤である。かく申す本人すら其の點に就ては驚いて居る。然しながら大學の樣な榮譽ある位置を抛つて、新聞屋になつたから驚くと云ふならば、やめて貰ひたい。大學は名譽ある學者の巣を喰つてゐる所かも知れない。尊敬に價する教授や博士が穴籠りをしてゐる所かも知れない。二三十年辛抱すれば勅任官になれる所かも知れない。其他色々便宜のある所かも知れない。成程さう考へて見ると結構な所である。赤門を潜り込んで、講座へ這ひ上らうとする候補者は――勘定して見ないから、幾人あるか分らないが、一々聞いて歩いたら餘程ひまを潰す位に多いだらう。大學の結構な事は夫でも分る。余も至極御同意である。然し御同意と云ふのは大學が結構な所であると云ふ事に御同意を表したのみで、新聞屋が不結構な職業であると云ふ事に贊成の意を表したんだと早合點をしてはいけない。

新聞屋が商賣ならば、大學屋も商賣である。商賣でなければ、教授や博士になりたがる必要はなからう。月俸を上げてもらふ必要はなからう。勅任官になる必要はなからう。新聞が商賣である如く大學も商賣である。新聞が下卑た商賣であれば大學も下卑た商賣である。只個人として營業してゐるのと、御上で御營業になるのとの差丈けである。

大學では四年間講義をした。特別の恩命を以て洋行を仰つけられた二年の倍を義務年限とすると此四月で丁度年期はあける譯になる。年期はあけても食へなければ、いつ迄も噛り付き獅噛みつき、死んでも離れない積でもあつた。所へ突然朝日新聞から入社せぬかと云ふ相談を受けた。擔任の仕事はと聞くと只文藝に關する作物を適宜の量に適宜の時に供給すればよいとの事である。文藝上の述作を生命とする余にとつて是程難有い事はない、是程心持ちのよい待遇はない、是程名譽な職業はない。成功するか、しないか抔と考へて居られるものぢやない。博士や教授や勅任官抔の事を念頭にかけて、うんうん、きゆうきゆう云つてゐられるものぢやない。

大學で講義をするときは、いつでも犬が吠えて不愉快であつた。余の講義のまづかつたのも半分は此犬の為めである。學力が足らないからだ抔とは決して思はない。學生には御氣の毒であるが、全く犬の所爲だから、不平は其方へ持つて行つて頂きたい。

大學で一番心持ちの善かつたのは圖書館の閲覽室で新着の雑誌抔を見る時であつた。然し多忙で思ふ樣に之を利用する事が出來なかったのは殘念至極である。しかも余が閲覽室へ這入ると隣室に居る館員が、無暗に大きな聲で話をする、笑ふ、ふざける。清興を妨げる事は莫大であつた。ある時余は坪井學長に書面を奉つて、恐れながら御成敗を願つた。學長は取り合われなかつた。余の講義のまずかったのは半分は是が爲めである。學生には御氣の毒だが、圖書館と學長がわるいのだから、不平があるなら其方へ持つて行つて貰ひたい。余の學力が足らんのだと思はれては甚だ迷惑である。

新聞の方では社へ出る必要はないと云ふ。毎日書齋で用事をすれば夫で濟むのである。余の居宅の近所にも犬は大分居る、圖書館員の樣に騒ぐものも出て來るに相違ない。然しそれは朝日新聞とは何等の關係もない事だ。いくら不愉快でも、妨害になつても、新聞に對しては面白く仕事が出來る。雇人が雇主に對して面白く仕事が出來れば、是が眞正の結構と云ふものである。

大學では講師として年俸八百圓を頂戴してゐた。子供が多くて、家賃が高くて八百圓では到底暮せない。仕方がないから他に二三軒の學校を馳けあるいて、漸く其日を送つて居た。いかな漱石もかう奔命につかれては神經衰弱になる。其上多少の述作はやらなければならない。酔興に述作をするからだと云ふなら云はせて置くが、近來の漱石は何か書かないと生きてゐる氣がしないのである。夫丈けではない。教へる爲め、又は修養の爲め書物も讀まなければ世間へ對して面目がない。漱石は以上の事情によって神經衰弱に陥いつたのである。

新聞社の方では教師としてかせぐ事を禁じられた。其代り米盬の資に窮せぬ位の給料をくれる。食つてさへ行かれヽば何を苦しんでザツトのイツトのを振り廻す必要があらう。やめるとなと云つてもやめて仕舞しまふ。休めた翌日から急に脊中が輕くなつて、肺臓に未曾有の多量な空氣が這入つて來た。

學校をやめてから、京都へ遊びに行つた。其地で故舊と會して、野に山に寺に社に、いづれも教場よりは愉快であつた。鶯は身を逆まにして初音を張る。余は心を空にして四年來の塵を肺の奥から吐き出した。是も新聞屋になった御蔭である。

人生意氣に感ずとか何とか云ふ。變り物の余を變り物に適する樣な境遇に置いてくれた朝日新聞の爲めに、變り物として出來得る限りを盡すは余の嬉しき義務である。

(──明治40年5月3日──)

この「入社の辭」に漱石の年俸等の話が出ているが、夏目鏡子述「漱石の思ひ出」には次のようにある。

この頃の教師から得る定収入といふものは、先程申したとほり大學が年八百圓、一高が年七百圓、それに明治大學の方が漸く月三十圓位の見當でしたが、専任教授になると月百五十圓呉れるとかいふ話でした。しかし家では月どうしても二百圓はかヽる。(中略)

(朝日新聞社入社の話・省略)その時の條件が、月給二百圓、恩給は今迄社に其規則がないといふので、其代り賞與を少しづヽ餘分に出さうといふやうなことでした。夏目の責任と申しますか義務と申しますか。ともかく『朝日』へ盡くすべきことは、毎年長篇一篇、其外新聞にのせて差支のない文章をのせる。他へは殆ど書かないといつたやうなことだつたかと覺えて居りますが、つまりはどちらも信じあつての紳士協定といつたやうなものでございましたやうです。

丁度この四月は、洋行期間二ヶ年の義務年限四ヶ年を果たしたところなので、ともかくこれで漸く義務を果たしたとかいつて、晴々した氣持で大學の玄關を出て來たさうですが、すぐに辭職の手續きを取つて、愈々朝日入社といふことになりました。そこで年來の垢を洗ひ落す積りでもあつたでせうし、又大阪本社の方々にも會ふ必要があつたでせう、三月の末にひとり關西へ旅立ちました。

(夏目鏡子述「漱石の思ひ出」209~211頁より)